Questa mia nuova intervista è dedicata alle metamorfosi materiche di Francesca Pasquali, fil rouge espressivo di una delle esponenti più interessanti dell’arte contemporanea italiana.

Francesca è nata a Bologna nel 1980 e si è laureata all’Accademia di Belle Arti del capoluogo emiliano nel 2006.

La sua ricerca nasce dall’attenta osservazione delle trame naturali, che riesce a tradurre in strutture complesse, spesso immersive, utilizzando per lo più materiali di scarto industriale.

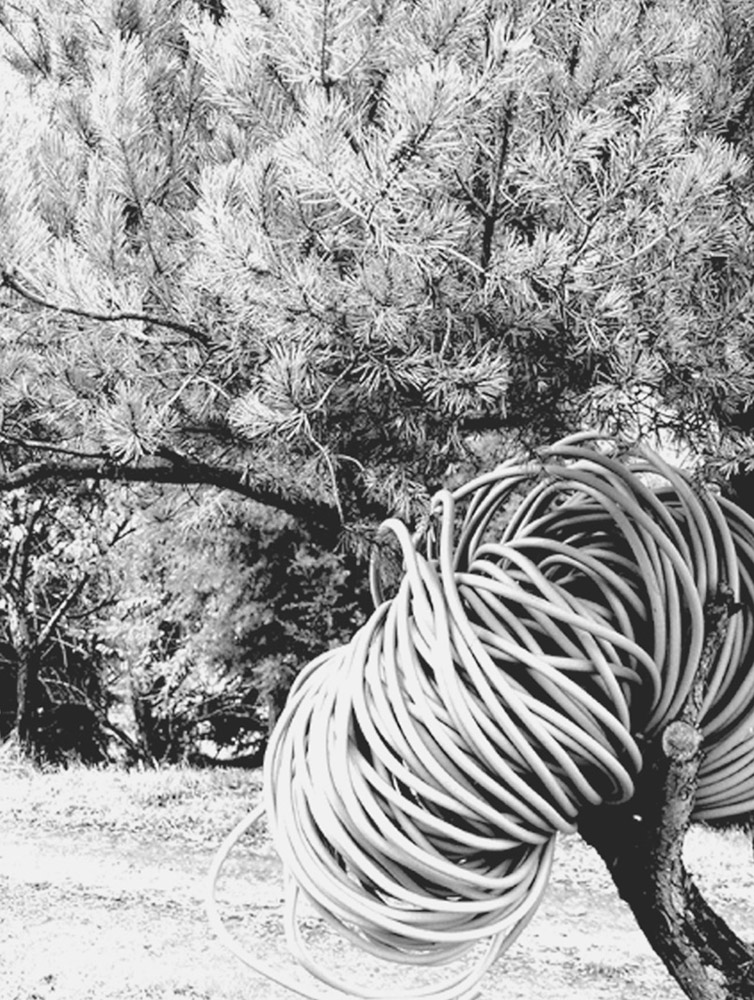

Il riuso, tra l’altro, di plastiche quotidiane (come le cannucce), neoprene, setole, elastici, porta quegli elementi esausti a nuova vita, trasfigurandoli in sculture, installazioni e abiti, modellati tra volute e superfici vibranti.

Francesca ha dato vita a cicli distinti, che prendono il nome dai moduli costruttivi di base (Straws, Frappe, Bristles), ciascuno caratterizzato da una particolare grammatica visiva: le cannucce animano pareti pulsanti, il neoprene si avviluppa in morbide spirali e le setole generano superfici compatte e tattili

Nel 2013, ha co-fondato un movimento artistico-culturale – Resilienza italiana – insieme alla curatrice Ilaria Bignotti, per promuovere una dialettica internazionale centrata sulla scultura contemporanea ed emergente

La sua attività s’appoggia a un archivio dedicato – memoria storica pulsante – creato dall’artista, nel 2015, per tutelare, archiviare e promuovere la produzione creativa, attraverso progetti e nuove modalità comunicative.

Le metamorfosi materiche di Francesca Pasquali – l’intervista

Qual ‘è stata la svolta iniziale della tua attività creativa, il passaggio dalla fase formativa a un percorso artistico più professionale?

Non ce n’è uno in particolare. Tra i miei riferimenti, ci sono stati Piergallini, Caimmi e Benati, con cui ho ancora una relazione di amicizia e confronto, nello spirito di condivisione che permeava l’Accademia in quel periodo.

Resami conto che il disegno e la pittura non erano i miei media ideali, al terzo anno mi sono dedicata alle sculture e alle installazioni, partecipando anche ad attività di fonderia e scenografia.

È evidente il ruolo centrale del cosiddetto scarto industriale nel tuo lavoro: in che modo selezioni i materiali e inizi il dialogo con loro?

Il passaggio per l’identificazione degli oggetti è importante. Mi piace che i moduli restino riconoscibili (setole, ragnatori, …) e invito spesso il pubblico a modificare distanza e prospettiva, per leggere l’opera nel complesso, senza dimenticarne la trama materica.

Spazi e materiali

La tua materia riempie lo spazio, talvolta anche uno spazio di natura, fondendosi sia con le componenti artificiali che con quelle naturali. Ce ne parli?

Trasponendo l’utilizzo di materiali prodotti dall’uomo, li plasmo per approcciare ciò che li circonda. Cerco di rendere la materia artificiale più “accogliente e organica” (e, in questo, pesa sicuramente il fatto che io viva in campagna), per evidenziare quanto possa essere invasiva oppure gradevole alla vista.

Da bambini, approcciamo le forme primitive toccando e imparando a riconoscere figure di base, comuni sia alla natura che ai prodotti artificiali. Per esempio, gli assemblaggi di setole possono ricordare alcuni cristalli, mentre i ragnatori riescono a evocare pollini o alveari.

Le varie unità modulari ci vengono in soccorso per ridisegnare le forme della materia e, tra l’altro, sono anche utili al contenimento e alla trasportabilità delle grandi opere.

Hai realizzato alcune installazioni site-specific (penso a quelle per Salvatore Ferragamo), utilizzando lunghi filamenti di setole. Come ti muovi in un progetto che sposa arte e retail?

Innanzitutto, cerco di non restare ancorata al solo messaggio commerciale, lavorando sull’estetica e sulla riconoscibilità del mio lavoro, magari adottando nuovi materiali. Spesso faccio prima una sorta di ricognizione nelle aziende, per scovare materiali di scarto che alimentino al meglio lo sviluppo dell’opera.

Il processo creativo

Ho letto che lavori senza storyboard o schizzi: quanto contano, nel tuo processo creativo, l’intuizione e la successiva improvvisazione?

Disegnare un’opera mi fa perdere l’immaginazione! Spesso è più interessante lo scarto dell’oggetto finito. La necessità di adattarlo, ogni volta diversamente, stimola la restituzione creativa. Spesso compio scelte istintive: guardare il materiale favorisce la visione di come potrei rimodellarlo.

A quel punto, può nascere la difficoltà di lavorarlo e metterlo al servizio dell’installazione nel modo più efficace.

Hai co-fondato il movimento “Resilienza italiana”: quale pensi fosse il ruolo di quel collettivo artistico?

Eravamo 5 artisti uno diverso dall’altro; per quanto mi riguarda, era la condizione essenziale per ritrovare gli spazi di condivisione e confronto vissuti con i compagni dell’Accademia, a cui accennavo all’inizio.

Da un po’ ci siamo fermati, ma sono stati anni davvero importanti, perché, come gruppo ci siamo potuti presentare a importanti spazi pubblici museali, proponendo un progetto co-ideato e ben articolato.

Hai lavorato in molte location, sia in Italia che all’estero. Hai identificato qualche luogo del cuore, con cui la tua espressione artistica è entrata particolarmente in risonanza?

In effetti ho lavorato molto anche all’estero, con riscontri positivi e apprezzamenti. È stato stimolante, perché, a volte, nel nostro paese, si prova la sensazione che l’arte non sia nemmeno considerata un lavoro.

Luoghi del cuore che mi vengono in mente al momento, potrebbero essere Marfa, in Texas, (e New York), in riferimento alla fondazione “Donald Judd” e così il Giappone con l’isola di Naoshima. Entrambi ospitano comunità che sanno sposare arte e bellezza in un vivere simbiotico.

Riferimenti culturali

Per via dei particolari materiali che usi e della tua attività, si potrebbe pensare a una contiguità del tuo lavoro con l’arte povera. Ha senso?

Senza dubbio è un periodo storico che ho studiato e apprezzato e dal quale traggo una fortissima ispirazione; e oggi lavorare anche con la Galleria Tornabuoni Arte mi permette di apprezzare maggiormente quel movimento artistico, studiando da vicino ed esponendo al fianco di capolavori (in particolare, Burri, Pascali, Gilardi).

Hai sperimentato, in modo trasversale, contaminandoti con video, musica e installazioni interattive. Personalmente mi occupo spesso, in termini progettuali, di digitale e arte interattiva. Sono ambiti che ti interessano?

Il digitale non è il mio mondo espressivo di riferimento, ma mi piace integrarlo nei miei percorsi e attivare delle collaborazioni mirate. Sono attratta dalla contaminazione, ma credo che debba svilupparsi con criterio, condividendo le idee e le specifiche competenze.

Ho usato delle Kinect come sensori per far interagire le persone con effetti digitali applicati alle mie opere. Però non manca mai il coinvolgimento del corpo, soprattutto l’azione e il “contatto”. Le mie opere, col dovuto garbo, si possono toccare e sperimentare con tutti i sensi.

Come diceva Munari, la sinestesia rafforza la qualità della fruizione. A volte, uso anche il suono e mi è capitato di raccogliere registrazioni delle risposte dei materiali al contatto fisico, dettaglio che quotidianamente m’accompagna lavorando i materiali plastici.

Le metamorfosi materiche di Francesca Pasquali – nuovi progetti

Puoi dirci qualcosa dei tuoi progetti ancora in divenire?

Senza rivelare luoghi o date, sto lavorando a un progetto abbastanza grosso, all’estero, utilizzando delle plastiche. Però, per ragioni di sicurezza, nel corso dei mesi si è trasformato e tenterò di rendere l’idea, le colorazioni e la tridimensionalità con un materiale più naturale, il legno, usando ancora una volta, se possibile, degli scarti e seconde scelte di essenze.

Nell’immediato, invece, sarà visibile l’installazione “Legami unici”, con setole per autolavaggio, allestita in Piazza San Pasquale a Napoli. I colori delle setole richiamano quattro patologie tumorali, per accompagnare iniziative di prevenzione e sensibilizzazione verso le diagnosi precoci.

Mi capita spesso di chiedere, alla fine dell’intervista, se abbiamo scordato qualche tema che varrebbe la pena menzionare. In questo caso?

Più o meno, abbiamo toccato tutti i temi chiave del mio lavoro. L’aspetto del contatto fisico con le opere, però, lo enfatizzerei ancora, perché stimolare i sensi dei fruitori dell’arte, per me, è molto importante; rafforza l’impronta e la memoria dell’esperienza vissuta.

Più o meno, abbiamo toccato tutti i temi chiave del mio lavoro. Lo stimolo di tutti i sensi ma nello specifico l’aspetto del contatto fisico con le mie opere, però, lo enfatizzerei ancora, perché stimolare i sensi dei fruitori dell’arte è molto importante; rafforza l’impronta e la memoria dell’esperienza vissuta.

Concludo con un sentito ringraziamento a Francesca Pasquali.

©impulsicreativi.it – riproduzione riservata.

Potrebbero interessare anche le interviste:

- Le immagini poetiche di Sofia Cacciapaglia

- Ilaria Sagaria tra simboli e metamorfosi

- Le esplorazioni visive di Silvia Camporesi

- Tra street art e poesia urbana: Alice Pasquini

- La visione inclusiva di Carolina Amoretti

- Irene Trancossi tra luce mito e natura

- La catalisi creativa di Cracking Art

- Gli orizzonti di Pierpaolo Rovero

- Michele Motiscause arte ed equilibrio

- Ludovica Carbotta esploratrice della dimensione urbana

- Intervista a Ilaria Bianchi