L’architettura ostile – nota anche come design difensivo o architettura difensiva – è una forma di progettazione urbana intenzionalmente studiata per scoraggiare o impedire determinati comportamenti che vengono percepiti come “non desiderabili” o “fuori luogo” nello spazio pubblico.

Dietro l’apparente neutralità del design urbano, l’architettura ostile riflette una precisa visione sociale: quella in cui il decoro, la sicurezza e l’ordine vengono anteposti al diritto all’uso equo e umano dello spazio pubblico. Invece di affrontare le cause profonde del disagio (come la povertà, la marginalità o la mancanza di servizi), si scelgono soluzioni architettoniche punitive, che rendono questi comportamenti fisicamente impossibili.

Non si tratta, quindi, solo di “gestire lo spazio”, ma di decidere chi può abitarlo e in quali condizioni, escludendo di fatto chi non rientra in una certa idea di cittadino ideale: consumatore, ordinato, in transito, “non problematico”.

In questo modo, l’architettura smette di essere un linguaggio inclusivo e diventa uno strumento silenzioso di controllo sociale.

In particolare, questa forma di design scoraggia:

- le persone senza fissa dimora dal dormire in luoghi pubblici come adempio panchine, portici o griglie di aereazione

- le nuove generazioni dallo stazionare troppo a lungo in determinati luoghi

- gli skater dall’utilizzare determinati spazi per le loro acrobazie

- gli animali domestici dal fare bisogni in alcuni punti specifici

- Spesso si tratta di interventi sottili e mimetici, che sembrano parte del paesaggio urbano ma che hanno un obiettivo ben preciso: escludere.

Panchine anti-clochard

Uno degli esempi più evidenti e diffusi di architettura ostile è rappresentato dalle panchine progettate per impedire che una persona possa sdraiarsi, spesso attraverso braccioli centrali, superfici curve o strutture divise in segmenti. A prima vista, queste panchine possono sembrare semplici scelte di design o soluzioni ergonomiche: in realtà, rispondono a un obiettivo preciso, impedire che le persone – soprattutto quelle senza dimora – possano utilizzarle come luogo di riposo o riparo notturno.

Il messaggio implicito è chiaro: “Non sei autorizzato a sostare a lungo, a rilassarti, a usare lo spazio in modo personale o di necessità”. Questo tipo di design, pur apparendo funzionale o decorativo, è in realtà un mezzo per rendere invisibile la povertà, sottraendo uno degli ultimi appigli a chi vive in condizioni di grave marginalità.

Tali interventi non migliorano la qualità della vita degli spazi pubblici per tutti, ma la restringono a un’idea di “cittadinanza decorosa” in cui chi non ha casa, chi vive ai margini, non ha diritto a esistere nello spazio condiviso. È un modo per “pulire” le città non risolvendo i problemi, ma spingendoli altrove, fuori dalla vista, fuori dal progetto urbano.

In questo senso, la panchina anti-clochard è più di un semplice oggetto: è un potente simbolo di una società che preferisce nascondere il disagio piuttosto che affrontarlo. È la trasformazione della città da luogo di accoglienza e relazione a spazio di controllo e selezione.

Chiodi o spuntoni su davanzali e marciapiedi

In molte città si vedono superfici che un tempo potevano accogliere una persona seduta o sdraiata, ora coperte da borchie metalliche o spuntoni.

La funzione di queste modifiche è puramente deterrente e punitiva: non aggiungono alcuna utilità pratica o estetica all’ambiente urbano, ma servono solo a negare l’accesso o la permanenza a determinati corpi, considerati “fuori posto” nel paesaggio urbano.

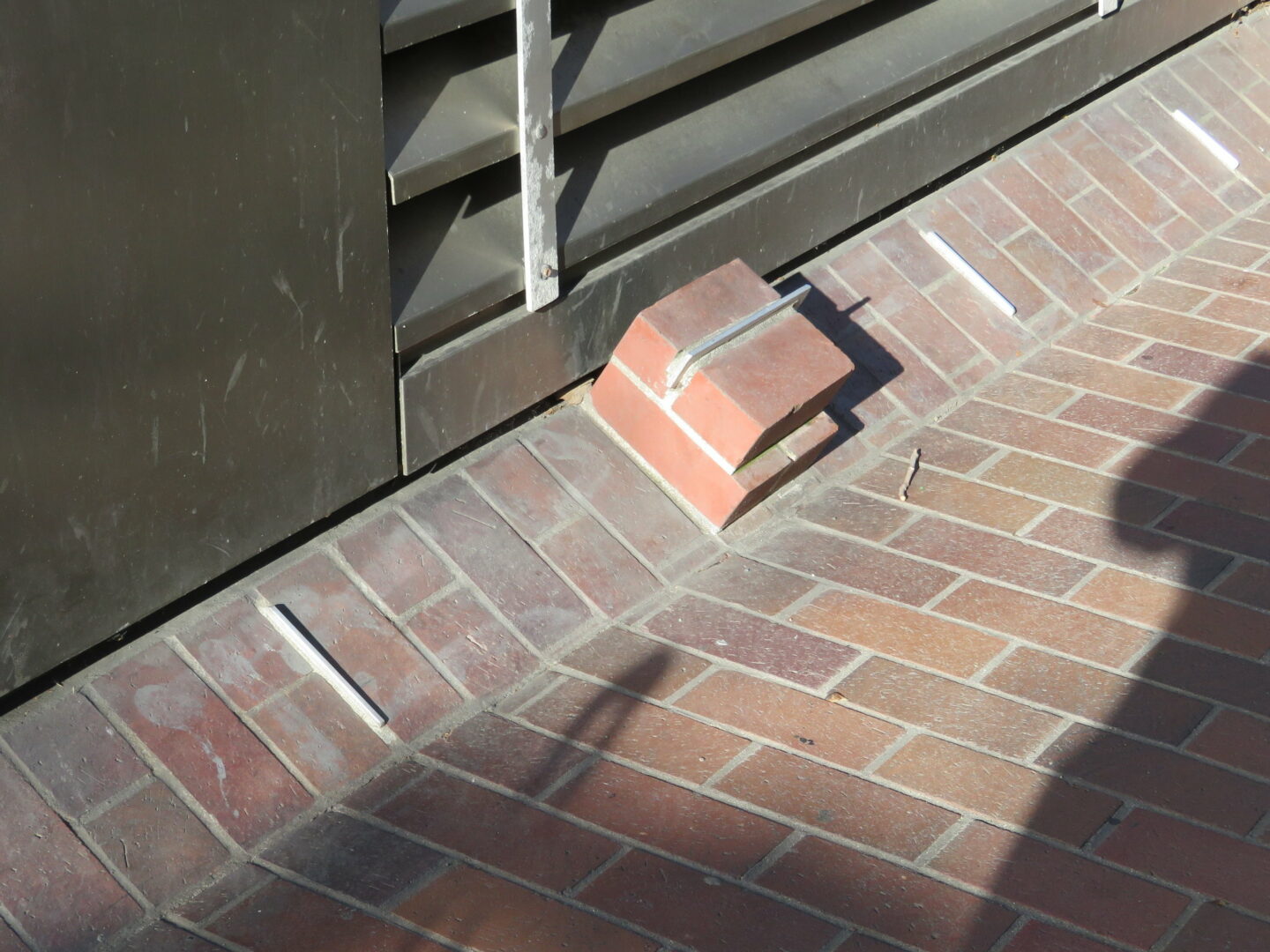

Muretti con angolazioni scomode o superfici spezzate

Molte piazze o zone pedonali sono progettate per non offrire punti di sosta comodi. Blocchi di cemento separati, superfici inclinate, o barriere integrate nell’arredo urbano rendono scomodo sedersi o sostare.

Ostacoli anti-skateboarding

Sporgenze metalliche o piccole barriere applicate a muretti e gradini impediscono agli skater di usarli per evoluzioni.

Le motivazioni addotte da chi progetta o installa questi dispositivi sono solitamente la sicurezza pubblica, manutenzione urbana, decoro degli spazi e riduzione del degrado. Tuttavia, l’effetto collaterale, spesso intenzionale, è l’esclusione di persone vulnerabili in condizioni di disagio, in particolare le persone senza fissa dimora.

Architettura ostile: design come discriminazione

Un aspetto particolarmente insidioso dell’architettura ostile è che, in alcuni casi, le sue soluzioni vengono giustificate come misure di accessibilità o sicurezza per le persone con disabilità, quando in realtà hanno lo scopo principale di escludere i soggetti più vulnerabili.

Per esempio, i braccioli centrali sulle panchine vengono spesso presentati come supporti per aiutare chi ha difficoltà motorie ad alzarsi. Tuttavia, la loro disposizione e frequenza raramente risponde a reali criteri ergonomici inclusivi, ma piuttosto a un’esigenza implicita: impedire che qualcuno possa sdraiarsi e usarle per dormire. È una forma di manipolazione narrativa, in cui l’inclusione viene strumentalizzata per giustificare l’esclusione.

In questo modo, l’accessibilità – che dovrebbe essere un principio di equità e accoglienza – diventa una copertura retorica per azioni che negano lo spazio e la dignità a chi è già ai margini. Questo paradosso evidenzia quanto sia importante distinguere tra vero design inclusivo e interventi che, pur dichiarandosi tali, perseguono obiettivi opposti.

Architettura ostile: la critica sociale

Molti urbanisti, attivisti e cittadini la considerano una forma di violenza urbana silenziosa, perché trasforma lo spazio pubblico in qualcosa che non è più di tutti.

L’architettura ostile è un esempio potente di come anche l’estetica e il design possano diventare strumenti di esclusione sociale.

Spazi pubblici accoglienti dovrebbero essere progettati per le persone, tutte, non solo per i cittadini “conformi”. Conoscere questi meccanismi è il primo passo per chiedere città più umane e inclusive.

Inoltre, la questione architettonica, ci pone una domanda fondamentale: che tipo di società vogliamo costruire attraverso lo spazio pubblico?

Ogni elemento progettato – che si tratti di una panchina, un marciapiede o una piazza – non è mai neutro. Comunica valori, priorità e visioni del mondo.

Un design che sceglie di rendere scomodo il riposo, impossibile il riparo, o invisibili i più vulnerabili, non sta solo “gestendo il decoro urbano”: sta trasformando la città in uno spazio selettivo, in cui certe persone sono benvenute e altre no.

Sotto l’apparenza della pulizia, dell’ordine e della modernità, l’architettura ostile traduce l’emarginazione sociale in cemento e acciaio. Così, l’insicurezza abitativa, la povertà, il disagio giovanile non vengono affrontati con politiche di inclusione o servizi, ma neutralizzati con barriere fisiche.

Non si risolvono i problemi: li si nasconde alla vista, rendendoli meno “fastidiosi” per il resto della popolazione.

Ma la vera sicurezza urbana non nasce dall’esclusione, bensì dalla coesione sociale, dalla cura degli spazi e delle persone che li abitano.

Una città che accoglie, protegge e dialoga con tutte le sue componenti – anche le più fragili – è una città più forte, più sana, più giusta.

Per questo è fondamentale riconoscere e discutere pubblicamente queste scelte architettoniche. Solo così possiamo promuovere una cultura urbana basata non sul controllo, ma sull’inclusione, il rispetto e la dignità.